Le Lualaba

Depuis Stanleyville (Kisangani) jusqu'à sa source à 1420 m d’altitude au Katanga près de la frontière Zambienne (Rhodésie), soit sur une longueur de quelques 2142 km, le fleuve Congo porte le nom de LUALABA. Sur ce parcours le fleuve coule dans une direction générale du sud vers le nord, et est absolument indemne de jacinthes d’eau.

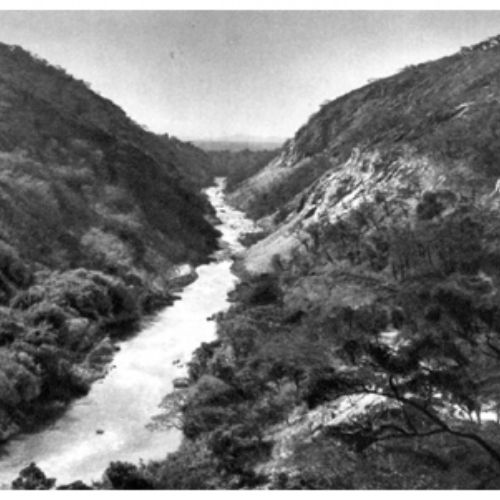

Après avoir longé le plateau de la Manika et descendu la chaîne des Mitumba par les gorges de la Nzilo, il coule jusqu'à Bukama à 666 km de sa source, dans un lit entrecoupé de nombreux rapides qui rendent toute navigation impossible. Deux importants barrages hydro-électriques, construit dans le haut de cette section, exercent une certaine influence régulatrice dans la partie amont du bief navigable qui lui succède et s’étend de Bukama à Kongolo.

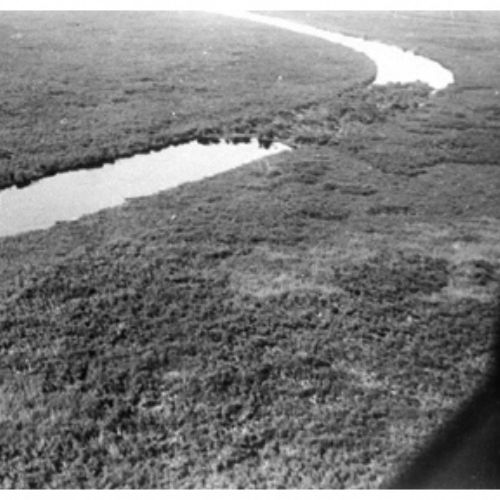

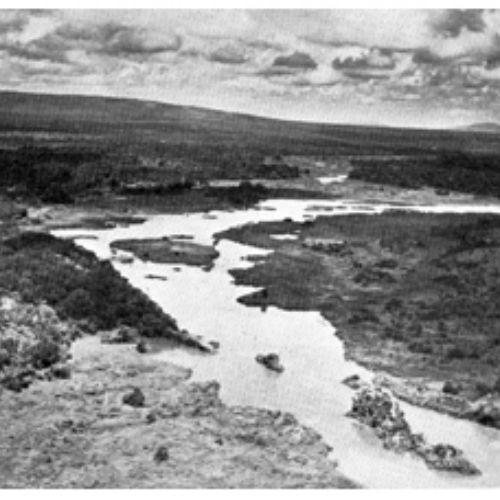

Cette deuxième section longue de 646 km, porte le nom de Bief Supérieur du Lualaba. Sur ce parcours, le fleuve traverse la plaine de Kamulongo, caractérisé par son étendue (250 km environ de longueur sur quelques 50 km de large) où un enchevêtrement de chenaux donne accès à une multitude de lacs et marécages en communication avec le Lualaba aux eaux hautes et moyennes. L’un de ces lacs, le Kisale, est traversé de part en part par le fleuve, dont le lit mineur sur ce parcours n’est pas encore bien formé. Ce lac communique lui-même directement avec d’autres, dont notamment le Lunda et le Lukalanga, qui le prolonge vers le sud et sont eux même traversé par la Lufira affluent du fleuve.

Toutes ces eaux plus ou moins dormantes, qui s’étendent sur ces seuls lacs sur quelque 400 km2, sont envahies par une abondante végétation composée surtout de papyrus, dont les déchets ont formé sur le fond une couche de vase de plusieurs mètres d’épaisseur. En période d’étiage, la végétation reste fixée dans cette vase, mais devient flottante à l’époque des crues. Entraînées alors par le jeu des vents et des courants, des îlots de plusieurs hectares de superficie parfois, se mettent à dériver et peuvent obstruer le chenal navigable, qu’il à fallu tant bien que mal protéger contre ce danger constant.

Une troisième section assez semblable à la première, et par conséquent non navigable, s’étend depuis Kongolo jusque Kasongo.

Vient ensuite, toujours vers l’aval, un parcours que l’on pourrait qualifier de mixte et comprenant :

de Kasongo à Kibombo rive, un bief de 110 km navigable en toute saison.

de Kibombo rive à Kindu, une section où plusieurs rapides rendent toute navigation impossible en dehors des eaux hautes.

A Kindu, le fleuve redevient navigable sur un parcours de 310 km jusque Ponthierville (Ubundu) et porte le nom de Bief Moyen du Lualaba.

Enfin, la sixième et dernière section s’étend de Ubundu à Kisangani au travers d’une région où le fleuve franchit plusieurs groupes de rapide impraticables.

Pauvre en affluents du côté de sa rive gauche, le Lualaba, reçoit par contre plusieurs cours d’eau importants du côté de sa rive droite. Parmi ces derniers figurent par ordre principal :

La Luvua, affluent du Bief Supérieur, exutoire du lac Moëro qui avec le Luapula, principal tributaire de ce lac, et lui même émissaire du la Bangwelo, alimenté par son principal affluent, le Tchambezi, constitue en fait la branche supérieure principale du fleuve, dont le bassin versant ne mesure que 165780 km2 à Ankoro, en regard des 265260 km2 environ pour la Luvua.

La Lukuga, affluent de ce même bief et exutoire du lac Tanganyika dont le bassin hydrographique couvre près de 300000 km2. Par la situation géographique et l’importance économique de leur hinterland, qui comprend des régions très riches, les biefs navigables du Lualaba et le lac Tanganyika, avec le système de chemin de fer contournant les rapides, constitue un réseau de voies de communication de tout premier ordre.

LES BIEFS NAVIGABLES DU LUALABA

BIEF PONTHIERVILLE - KINDU

310 KM

Cette région n’avait pas encore été rattachée à un système de triangulation. Il n’existe pas de profil en long du bief, et le zéro des échelles limnométriques existante n’avaient pas encore été rapporté à un même plan de référence. D’autre part la configuration du lit de ce bief, qui comporte quelque 175 km de fonds rocheux sur un total de 310 km, est très imparfaitement connue.

Beaucoup de roches pouvant être dangereuses aux basses eaux, ne sont qu’imparfaitement repérées. D’autres le sont à une certaine marge d’arbitraire, en amont ou en aval et parfois distantes de plusieurs kilomètres. Il en résulte, que la plus grande prudence est à recommander aux navigateurs en eaux basses, époque à laquelle le respect le plus absolu du balisage est de rigueur. Mais il est certain que les plus expérimentés, qui lisent l’eau de ce bief depuis de nombreuses années, découvrent encore des passes navigables en période dangereuse. Ils gagnent ainsi quelques heures appréciables de navigation, mais cela leur appartient ! Le navigateur sera aidé par l’album des cartes, repris d’une mosaïque photographique aérienne exécutée en 1955 par l’Institut Géographique du Congo Belge, à l’échelle approximative de 1/20.000e.

Du point de vue hydrographique, le bief présente deux sections différemment influencées par des apports d’eaux qui leur sont propres, avec comme conséquence, que la décrue se fait sentir deux mois plus tard sur la moitié aval du bief (influencé par les grosses rivière Ulindi et Lowa), que sur la moitié amont. (Diagramme A - B). De ce côté, on peut également constater qu’une baisse continue de niveau à Kindu peut être freinée à un certain moment, alors que rien ne le fait prévoir en amont. La raison en est que le confluent de la rivière Elila rive droite, ne se trouve qu’à 25 km en aval, et que l’influence de ses apports se propage jusqu'à cette distance vers l’amont. Le navigateur devra donc suivre attentivement la lecture de toutes les échelles du bief, non seulement au cours de son voyage, mais aussi avec un recul suffisant.

Chacune des deux sections présentent des seuils de sable et de passes rocheuses, qui 7 années sur 10, occasionnent d’appréciables limitations de calaison en périodes d’eaux bases, et réduisent parfois les mouillages à moins de 80 cm lorsque les circonstances sont particulièrement défavorables. Les limitations se situent entre début juillet et mi-septembre sur la section Ubundu - Kowe, et le début septembre à mi-novembre sur la section Kowe - Kindu. Cela revient à dire que les limitations de calaison s’imposent pendant quelques 4 ½ mois par an. Il en résulte que le matériel utilisé est d’une conception propre à ces conditions particulières de navigation.

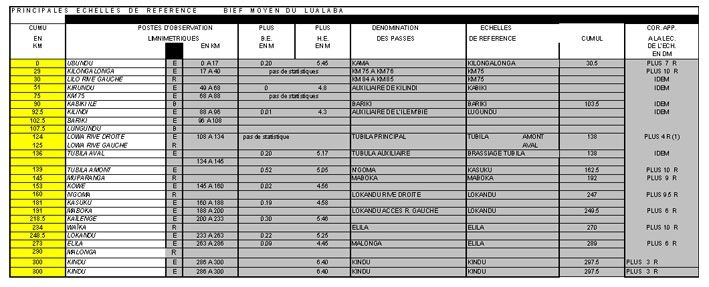

E = échelle d’étiage

B = échelle de brassiage

R= repère d’étiage

Le mouillage du bief, renseigné par le Service de Voies Navigables sur divers postes d’information, ont pour référence les échelles d’étiage réputées valables pour les zones de validité indiquée dans le tableau ci-dessus

Le mouillage des principales passes rocheuses sont indiqués au tableau précité

(1) Des travaux de dérochements en cours en octobre 1959 ont permis de porter le correctif de la passe a + 7

PRINCIPALES DIFFICULTES DE LA NAVIGATION

La traîne seule peut être pratiquée car l’existence de nombreux écueils, bancs de sable, et de gravier, qui en plusieurs endroits rendent le chenal étroit et sinueux, font que la poussée n’est pratiquement pas réalisable. D’autre part, la violence du courant dans certaines passes, nécessite de scinder le convoi en plusieurs endroits du bief. Dans les zones où les sables se sont accumulés, le lit du fleuve, en période d’étiage, se présente sous l’aspect d’une succession de fosses, situées tantôt contre une rive, tantôt contre l’autre e- séparées par des hauts fonds dont la forme et l’orientation sont variables. Pour passer de l’une à l’autre de ces fosses, le navigateur doit franchir des bancs dont l’étendue est parfois grande et sur lesquels le mouillage va en diminuant jusqu’au point culminant, constitué le plus souvent par une longue crète ou plusieurs petites crètes voisines, sur lequel le manque d’eau rend la gouverne difficile.

Le nombre de ces passes est relativement grand, et leur inclinaison par rapport à l’axe du fleuve, augmente encore la difficulté de certaines traversées. Au cours de ces traversées, il est indispensable d’observer soigneusement la surface de l’eau qui bouillonne dans les creux alors qu’elle est toujours plus calme sur les bancs voisins. Le contrôle des profondeurs à la perche de sondage est également nécessaire, car il faut longer autant que possible la limite du banc en amont pour parer aux transports lartéraux, particulièrement dangereux eu égard à l’étroitesse des passes.

Depuis le mois de mars jusqu’en juin, des bancs de brouillard, parfois très épais, s’étendent sur le bief. En général la brume se lève de grand matin (2 ou 3 heures) pour se dissiper aux environs de 8, 9 heures.

Copyright 2016-2025 - Official Website - Jean-Louis Gabriel - Mangelinckx Didier - Loiselet Marie-Line