Mines

Marine

Historique

Les premières mines marines furent probablement employées par les Hollandais à Anvers en 1585. Ils remplirent des bateaux avec des tonneaux de poudre, dont la mise à feu était assurée par un mécanisme d’horlogerie, et réussirent ainsi à causer de graves pertes aux Espagnols sur l’Escaut.

En comparaison à la charge explosive relativement petite des mines marines ultérieures, les premières mines avec leur 3.500 kg de charge étaient plutôt extraordinaires. En réalité, c’est l’américain David Bushnell qui entre le mieux en ligne de compte comme inventeur des mines sous-marines. Il découvrit que la poudre pouvait être amenée à exploser sous l’eau, et construisit un sous-marin d’une personne afin de fixer des charges explosives en dessous des bateaux anglais qui en 1776, pendant la Guerre d’Indépendance de l’Amérique, occupaient les ports américains. Mais à cause de la protection en cuivre des bateaux, il ne pouvait fixer la mine, et Bushnell dut abandonner son projet.

Son compatriote Robert Fulton eut plus de chance, et put prouver l’efficacité d’une telle invention en effectuant des démonstrations devant les marines françaises et hollandaises, et plus tard à l’Amirauté britannique. Et bien que de leurs propres yeux ils virent sombrer les navires, ils renoncèrent à cet engin de guerre, parce que c’était contre toute règle chevaleresque que d’attaquer l’ennemi à l’improviste et par en dessous.

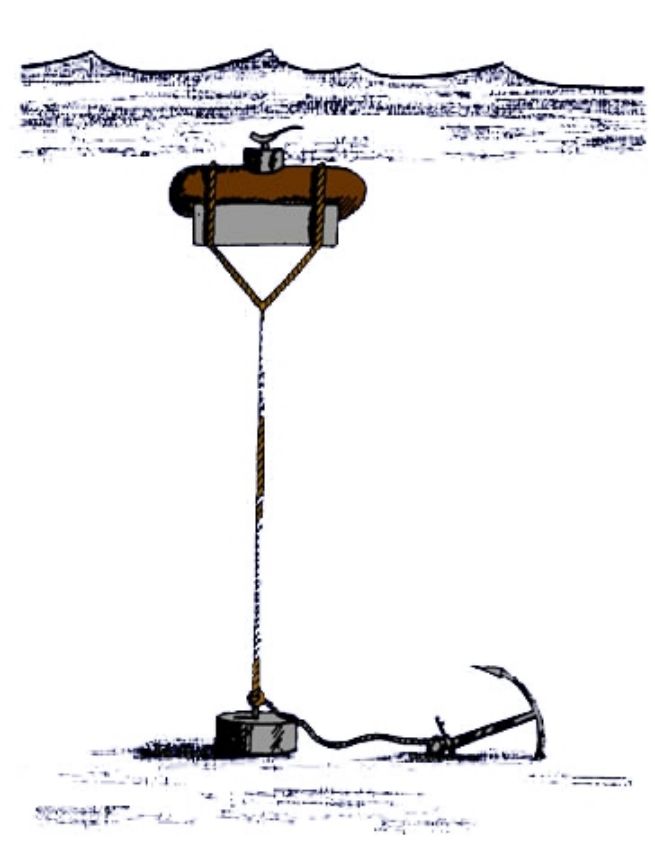

Mine à contact ancrée de Fulton

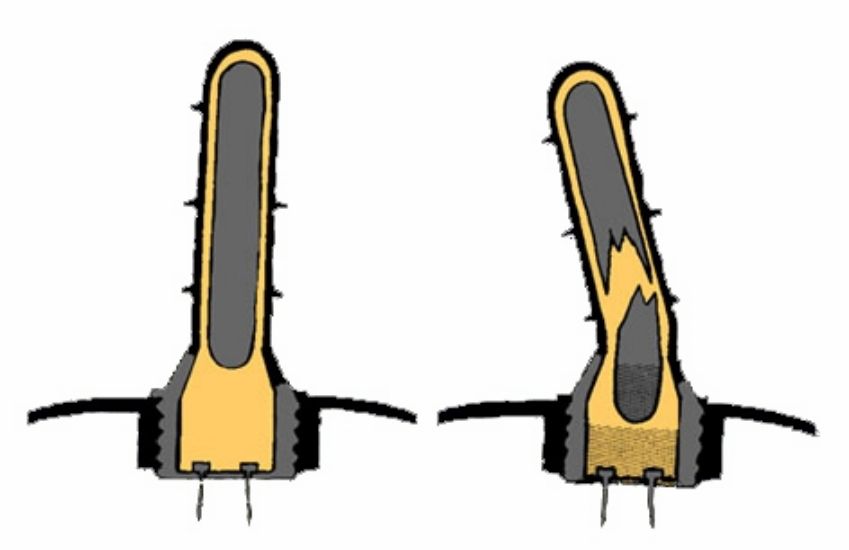

Corne de HerzDans la corne de Herz une solution de bichromate coule sur les plaquettes de carbone et de zinc lorsque le verre se brise. Ainsi se crée un élément de batterieproduisant le courant nécessaire pour déclencher la chaîne explosive.

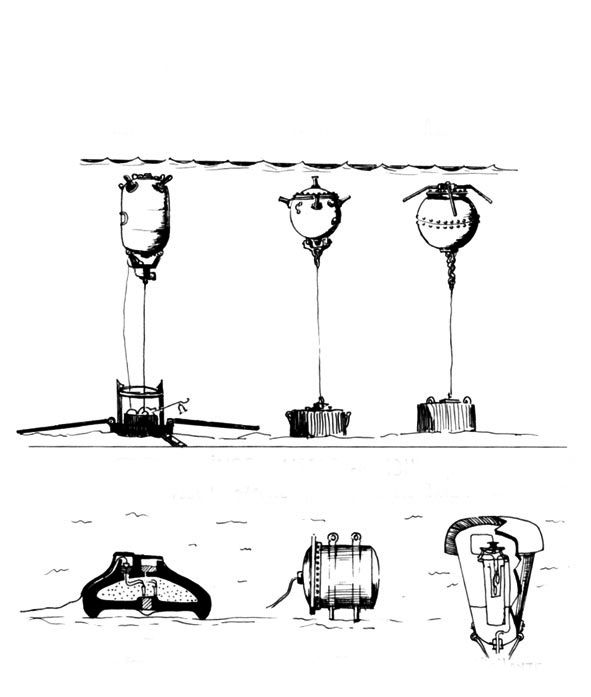

Fulton ne se laissa pas décourager, et ses recherches le conduisirent à la première mine à contact ancrée en 1810. Un fût métallique avec de la poudre, recouvert de Liège pour le laisser flotter fut maintenu sous l’eau au moyen d’un cordage et d’un poids. Un levier déclenchait le système de mise à feu d’un pistolet lorsque celui-ci était touché. Afin que ces mines ne représentent aucune menace pour leurs propres navires, on installa un mécanisme qui après un certain temps bloquait le levier. Avec ceci, l’essentiel du caractère de la mine ancrée était établi. Seul le mécanisme de mise à feu reçut encore un changement profond. Le levier fut remplacé par une corne en plomb dans lequel se trouvait une ampoule en verre contenant un acide. Lorsque la corne en plomb était déformée par collision, l’ampoule se cassait, et l’acide venait en contact avec le chlorate de potassium de la corne. Il en résultait une étincelle qui faisait exploser la charge. Ce principe fut encore amélioré en 1868 par Otto Herz et est généralement connu sous le nom de corne de Herz. Les mines de ce type ont une durée de vie presque illimitée en comparaison des mines précédentes qui refusaient fréquemment d’exploser après un temps d’immersion prolongé de plus, la poudre fut remplacée par la dynamite beaucoup plus puissante.

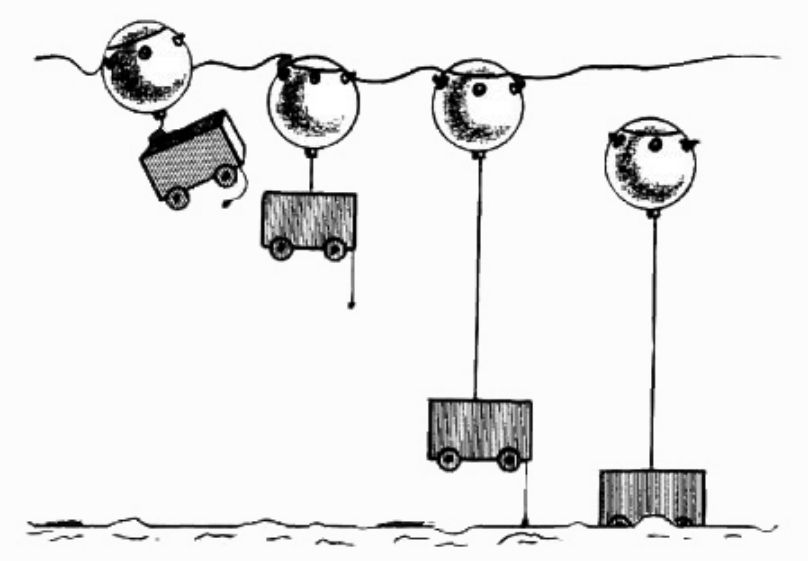

Un problème avec les mines ancrées était que l’on devait d’abord faire des sondages pour donner à l’orin sa longueur exacte. Une solution ingénieuse pour ceci était le plomb de sonde (1876).

Le crapaud est équipé d’un touret et d’un plomb de sonde. La longueur de la ligne de sonde détermine la profondeur de la mine sous la surface d’eau. lorsqu’elle est mouillée (a), le touret déroule le cable d’ancrage (b) jusqu’à ce que le plomb touche le fond. Alors le touret se bloque (c), de sorte que la mine est tirée à la profondeur voulue (d).

Pour l’emploi en eaux peu profondes où les courants ne donnaient que dans une direction, l’on conçut des mines dérivantes. Il y avait trois types principaux, la mine dérivante suspendue à un flotteur, la mine dérivante à orin maintenu à une certaine profondeur par le poids d’un câble trâinant, et la mine oscillante. Cette dernière renfermait un gaz, dont s’échappait une quantité lorsque la mine remontait trop près de la surface, et que la pression d’eau diminuait. Ainsi elle continuait à se balancer dans certaines limites sous l’eau. La Convention de La Haye de 1907, qui réglait la guerre des mines, interdit l’emploi de telles mines si elles ne sont pas neutralisées une heure après le mouillage. Cela voulait donc dire que ces mines ne pouvaient être employées que contre des navires poursuivants.

Contrairement aux mines dérivantes libres, qui sont également un danger pour les propres bateaux, la mine à antenne a connu un grand développement, surtout contre les sous-marins durant la première guerre mondiale. C’était des mines à contact ordinaires équipées d’une antenne galvanique verticale. Non seulement l’endroit où la mine avait mouillé, mais également la hauteur d’eau au-dessus de la mine devenait alors une zone de danger pour les sous-marins et les navires de surface.

Document VOX

Type de Mines en usage en 1914-1918Mines à orin dites mines de blocus

Mines à mise à feu par contact et déclenchement mécanique

Parmi les divers systèmes employés, mines à tourniquet, à pendule d’inertie, à cornes hydrostatiques, à traction pour filet contre sous-marins.

La mine française "Sauter Harle", sphérique, de 1mètre de diamètre, contient 240 kg de trinitrotoluène et porte sur l’hémisphère supérieur quatre cornes creuses rabattues et maintenues par les quatre griffes d’une croix métallique solidaire du couvercle de la mine. Quand on mouille la mine, l’orin d’ancrage qui relie le crapaud à la mine proprement dite, se tend, tire sur un câble d’armement qui soulève la croix et libère ainsi les cornes qui se redressent et se calent normalement à la paroi, en même temps le câble d’armement extrait la goupille de sûreté d’un percuteur à ressort la mine est maintenant armée.

Si un navire vient heurter une corne, celle-ci se brise, l’eau y pénètre et arrive dans une chambre hydrostatique où sa pression déplace une membrane élastique, ce déplacement libère le percuteur qui, mû par son ressort, frappe une amorce et fait exploser la mine.

Mines à mise à feu par contact et déclenchement électrique

La mine russe Mk M.A.M.G. 1, est une mine flottante, offensive, à cornes chimiques dites de Hertz, mouillée par navire de surface, constituée de deux hémisphères réunis par un anneau cylindrique, de 1,30 mètre de longueur sur 0,85 mètre de diamètre et contenant 300kg d’explosifs.

L’hémisphère supérieur est garni de cinq cornes télescopiques, à ressort et crochet d’armement, un verrou d’armement orne le sommet de la mine.

Au moment du mouillage de la mine, chaque corne est maintenue, enfoncée dans la mine, par un câble qui réunit le crochet d’armement de la corne à une poulie de l’hydrostat d’armement. Au-dessus de cette poulie se trouve un dispositif de cinq couteaux. Par suite de la dissolution dans l’eau de mer d’une masselotte de sel chimique, l’ensemble, poulie et couteaux, est repoussé vers le haut sous l’action d’un ressort. Le dispositif à cinq couteaux coulisse simplement vers le haut, un pas de vis obligeant la poulie à tourner, ceci assure l’enroulement complet des câbles et des cales contre les couteaux.

Les cornes sont donc libérées et viennent se mettre en saillie sur la paroi de la mine.

Si une corne est heurtée, la fiole de verre qu’elle protégeait se brise, l’acide y contenu s’écoule dans une pile à deux électrodes, le courant produit provoque le sautage d’un détonateur à l’explosion de la mine.

Les mines à antennes flottantes, dont la mise à feu est basée sur l’action galvanique de l’eau de mer (mine britannique Mk XX)

Un solénoïde est placé dans la mine, une de ses extrémités est réunie à un anneau de cuivre scellé à la surface de la mine, l’autre extrémité est reliée à une antenne de cuivre soutenue par une flotteur quand cette antenne ext en contact avec la coque métallique d’un bateau un courant naît dans le solénoïde et provoque l’explosion d’un détonateur.

Les mines à antenne rigide de bambou ou de coudrier, plantée dans une douille au sommet de la mine. Une flexion de cette tige se transmet à la douille qui ferme un circuit électrique, alimenté par une batterie de piles (la mine allemande G.L.P. est de ce type).

Les mines à fils traînards soutenus par flotteur, une traction sur un fil provoquée même par le sillage d’une navire, provoque la fermeture d’un circuit électrique (mine britannique Mk XXV)

Mines de fond

à dépression

Quand un navire approche de l’aplomb d’une mine de fond mouillée à faible profondeur, côtes ou estuaires, la pression d’eau sur ce point de mouillage augmente progressivement, puis décroît brusquement pendant toute la durée du passage du navire, et subit des oscillations rapidement amorties. L’amplitude de cette variation de pression hydrostatique dépend de divers facteurs, profondeur de la mer, tirant d’eau et vitesse du navire, etc...

Pour éviter qu’une forte houle ne suffise à provoquer la mise à feu d’une telle mine, on combine le système à dépression avec l’un des systèmes précédents, magnétique ou acoustique, servant de commutateur au système à dépression.

Le système de mise à feu de la mine à dépression allemande comportait, un sac à air en caoutchouc, en communication par un large tuyau avec un réservoir en acier, à deux compartiments séparés par une cloison d’acier. Cette cloison est percée d’un trou central, obturé par une membrane de métal s’appuyant sur le fond du compartiment, un boulon, isolé de cette plaque, porte en dessous de lui une tige de métal se terminant en boucle et s’enfonçant dans le compartiment.

Une pointe métallique fixée à un blochet sous la cloison a son extrémité au centre de la boucle de la tige. Le blochet et le boulon sont reliés par fil au circuit de mise à feu. Un petit trou dans la cloison reste ouvert et met les deux compartiments d’air en communication.

Au passage du navire sur la mine, la pression diminue sur le sac, celui-ci tend à regonfler et à aspirer rapidement l’air, la plaque d’acier se soulève et entraîne le boulon et la tige à boucle. Cette dernière entre en contact avec la pointe et le circuit électrique de mise à feu est fermé.

Remarquons que la pression sur le sac commence à diminuer quand le navire commence à passer au-dessus de la mine, c’est-à-dire qu’au moment où le navire aura son centre au plus près de la mine celle-ci sautera.

Les Britanniques avaient une mine sous-marine dite "Oyster" (huître) dont la mise à feu comportait un système de dépression analogue.

Capitaine de Génie W. Ch BROU

Mines

magnétiques

En été 1918 l'Amirauté Britannique utilisa pour la première fois des mines de fond du type magnétique.

Une aiguille aimantée tend à s’orienter suivant la direction locale des lignes de force du champs magnétique terrestre. Dans un espace assez restreint, ce champ est uniforme et les ligness de force y sont parallèles. La masse métallique que représente un navire, coque et machines perturbe par sa présence cette distribution des lignes de force, d’une part, la perméabilité magnétique de la masse de fer doux d’un navire, plus grande que celle de l’eau de mer environnante, provoque une concentration des lignes de force terrestres, d’autre part, les aciers d’une navire possèdent une aimantation rémanente due au magnétisme acquis au cours de la construction du navire, au cours de ses voyages antérieurs et par la présence à bord de machines électriques.

Le navire est donc devenu une masse aimantée dont le champ magnétique vint se composer avec le champ magnétique terrestre, comme des trois composantes de ces champ propre, la composante verticale est la plus importante, c’est elle qu’on aura soin de faire agir sur l’aiguille aimantée, ceci sera obtenu en ne permettant à cette aiguille de dévier que dans son plan vertical, cette déviation entraînant la fermeture d’un circuit électrique passant par une pile et un détonateur électrique, celui-ci saute ainsi que la mine.

La mine magnétique allemande GP à barreau aimanté, est une mine flottante offensive, parachutée par avion, de forme cylindrique avec nez hémisphérique et queue à empennage, elle a 2,30 mètres de longueur sur 65 cm de diamètre et contient 300kg d’hexanite.

Son nez est muni de trois tenons d’ancrage et d’une horloge hydrostatique d’armement au milieu de la paroi latérale se trouve un oeillet de suspension.

Avant et pendant le mouillage de la mine magnétique, le barreau aimanté est maintenu calé par un fusible, quand la mine a atteint la profondeur désirée, un relais manométrique met en mouvement une horloge d’armement. Celle-ci est réglée pour que, après une durée d’immersion bien déterminée, variant de quelques heures à plusieurs jours, elle abaisse un interrupteur pour fermer un circuit électrique passant par une pile et le fusible de calage de l’aiguille aimantée. Ce fusible fond et l’aimant est libéré, la mine est armée.

La mine magnétique est munie de divers appareillages perfectionnés, tels que le dispositif régulateur de sensibilité, le dispositif retardateur de mise à feu pour ne faire exploser la mine que si l’influence perdure assez longtemps, c’est donc un dispositif anti-dragage, le dispositif anti-repêchage, le combinateur de mise à feu différée "Zeit Control" qui ne laisse sauter la mine qu’après le passage d’un certain nombre d’influences et le dispositif de sécurité anti-houle.

L’ensemble du système de mise à feu est suspendu à l’intérieur d’une boîte métallique sphérique suspendue par deux anneaux de caoutchouc au centre d’un anneau de métal blanc, cette suspension à la cardan amortit les chocs du mouillage.

Dans la mine magnétique anglaise "Mk 1" l’aiguille aimantée est remplacée par un solénoïde fixe à noyau de fer doux à grande perméabilité magnétique. Des courants induits naissent dans ce solénoïde par la variation du champ magnétique du milieu, due au passage d’un navire, et provoquent un déplacement du noyau qui ferme un commutateur. L’appareil "Zeit Control" y devient le "Period Delay Mechanism".

Mines

acoustique

Le bruit d’un navire en mouvement, hélices et machines comporte toute une gamme de fréquences surtout intenses à courte distance dans une bande inférieure à 1000 périodes par seconde. Ces vibrations, dans le cas des mines acoustiques allemandes "A" Mk I et III sont captées par un microphone à poudre de graphite, dont la période propre de vibration de l’armature motrice est réglable sur les fréquences que l’on désire enregistrer (courant de polarisation permanent de 10 milliampères. Les variations de résistance de ce microphone modulent ce courant de polarisation et le transmettent au secondaire d’un transformateur élévateur, puis sont filtrées et envoyées dans un redresseur à oxyde de cuivre de manière à pouvoir actionner un relais fermant un circuit batterie-détonateur. La mine est équipée d’une horloge hydrostatique d’armement à relais manométrique, d’un système anti-repêchage, d’un dispositif de mise à feu et d’un système retardateur de mise à feu à deux relais.

Dans la mine acoustique anglaise Mk XVII, certaines fréquences de vibration sont captées par un "vibrating system" constitué d’un léger levier horizontal, fixé au bout d’une fine lame ressort, enchâssée dans un bâti solidaire du boîtier, un plot de longueur réglable vissé sur le bout du vibrateur est relié par un fil électrique à une borne du boîtier. Un fléau sur étrier tourne autour d’un axe relié par un fil à l’autre borne du boîtier des contrepoids vissés aux bouts du fléau en assurent l’équilibre horizontal et l’un d’eux est en contact avec le plot du vibrateur.

Au repos le courant de la batterie parcourt successivement la borne, le plot, le fléau et le fil reliant l’axe du fléau à l’autre borne pour aller vers le dispositif retardateur de mise à feu "Switch".

Au passage d’un navire, certaines fréquences de vibrations, captées par le vibrateur, le font osciller et provoquent donc une succession de ruptures et de fermetures de circuit, ce qui fait naître dans le circuit électrique des oscillations électriques utilisées pour amener la mise à explosion.

La pièce vibrante est tellement sensible que, pour s’approcher d’une mine acoustique échouée par exemple, il faut être chaussé de bottes en caoutchouc, éviter de traîner le moindre objet sur le sol et surtout de provoquer le moindre choc ou grattement sur la paroi de la mine.

Mines magnéto-acoustique

Le système magnétique joue le rôle de commutateur du système acoustique, c’est-à-dire que l’influence magnétique du passage d’un navire, provoque le fonctionnement du système magnétique qui à son tour, arme le système acoustique, pour une durée de trente secondes environ. Si durant ces trente secondes, le microphone ou le vibrateur du système acoustique perçoit une influence sonore, le système acoustique fonctionne et fait sauter la mine.

Comme la simultanéité des deux influences magnétique et sonore, donne la certitude de l’approche d’un vrai navire et non d’un bruiteur de dragage, on peut utiliser dans la mine magnéto-acoustique des systèmes, tant magnétique qu’acoustique, de très grande sensibilité.

Un système retardateur de mise à feu équipe évidemment de telles mines.

Capitaine de Génie W. Ch BROU

Copyright 2016-2026 - Official Website - Mangelinckx Didier - Loiselet Marie-Line - Swertvaegher Yves